生きること、死ぬことの意味は何か?

手塚治虫『火の鳥』初の大型展覧会!

数々の名作を生みだした手塚治虫先生が、自らの “ライフワーク” と宣言したマンガ『火の鳥』。その初となる大型展覧会『手塚治虫「火の鳥」展 -火の鳥は、エントロピー増大と抗う動的平衡=宇宙生命(コスモゾーン)の象徴-』(以下「火の鳥展」)が、2025年3月7日(金)から六本木の東京シティビューで開催! 前日に開催された内覧会に行ってきました!

【イベント紹介】手塚治虫「火の鳥」展 -火の鳥は、エントロピー増大と抗う動的平衡=宇宙生命の象徴- 2025年5月25日(日)まで東京シティビューで開催!

【関連ページ】手塚治虫が漫画を通して、子どもたちへ伝え続けたメッセージ(株式会社手塚プロダクション代表取締役社長 松谷孝征さんインタビュー)

【関連レポート】「手塚治虫 ブラック・ジャック展」2023年11月6日(月)まで東京シティビューで開催!

幼い頃から手塚治虫先生のファンということもあり、開催が発表された2024年10月からずっと心待ちにしていた「火の鳥展」。しかも内覧会では企画・監修の福岡伸一先生が展示解説ツアーをされるとあり、はやる気持ちを抑えられず受付開始の1時間ほど前に会場に到着してしまいました。

『火の鳥』は1954年に「黎明編」の連載からはじまります。その血を飲んだものは永遠の命を得るという伝説の鳥 “火の鳥” が、紀元前から西暦3000年を超える未来、邪馬台国から宇宙の彼方までの時代と時空を行き来しながら、常に “生” や “権力” に執着する人間を翻弄し、生と死、生きる意味を問うのです。この壮大な世界観、哲学的な問いと手塚治虫先生の示唆は、連載開始から70年経った今なお多くの人々の心をとらえ続けています。

企画・監修『動的平衡』の福岡伸一先生が

この壮大な叙事詩を生命論の視点から読み解く!

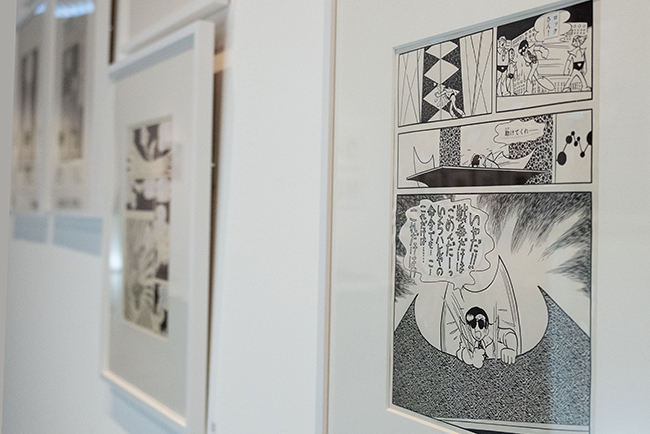

会場はプロローグからはじまり3章立てで構成。原画をはじめ映像、関連資料、そして『火の鳥』の世界観を表現したグラフィック等、計800点以上の展示品が並びます。原画からは手塚治虫先生のエネルギーや葛藤が感じられ、ファンは必見! 名場面ばかりの原画を見ているとマンガが読みたくなってきます。そしてやはり、大袈裟でなく全人類に読んでもらいたい作品だと改めて感じます。

第2章の「読む!永遠の生命の物語」では、『火の鳥』の主要12編(「黎明編」から「太陽編」まで)の貴重な直筆原稿が約400点も並ぶ圧巻の展示空間になっていて、福岡伸一先生の提唱する生命論「動的平衡」をキーワードに、『火の鳥』の現代的意味が読み解けるようになっています。

福岡伸一先生の展示解説ツアーも素晴らしく、多くの方の『火の鳥』への関心を高めると思うので、その様子をいくつか紹介します。本当は子どもたちにこのようなツアーに参加し、質問しながら展示物を見られる機会があると、『火の鳥』に、手塚治虫先生に、そして先生の他の作品にも興味を持ってもらえるようになっていいのにと思わずにいられません。

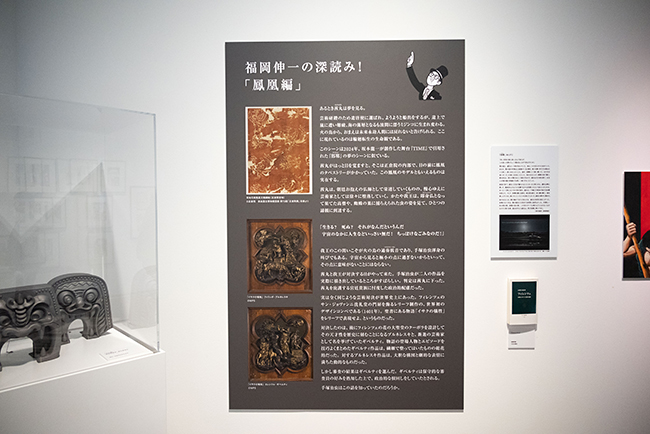

なお、福岡伸一先生が初めて読んだ『火の鳥』は、小学5年生のときの「鳳凰編」だったそう。そしてまだ『火の鳥』を読んだことがない方は、この「鳳凰編」から読むことをおすすめしていて、考えが同じだったことに勝手に喜んでいました。ということで「鳳凰編」の解説は動画でご覧ください。

未来編(1967年12月〜1968年9月 連載)

巨大なAIがあらゆる政策決定を行っている、AIが支配する世界。「未来編」執筆当時はまだまだAIは遠い未来の話。しかし私たちにとってAIは、とても身近で現実的なものとなっています。「未来編」では世界は5つのブロックに分かれ、5つのAIがそれぞれのブロックをコントロールしています。しかしどのAIも自分が完璧だと思っているためAI同士が対立、最終的には全面核戦争が起きて世界は滅びてしまいます。

しかし物語には続きがあり、核戦争ですべての生物は滅んでしまうのですが、もう一度進化がやり直されるという壮大なストーリーになっています。さらに、この「未来編」の結末が、『火の鳥』最初の物語「黎明編」の冒頭に戻るようになっていて、手塚治虫のストーリー構築の素晴らしさも感じられます。

鳳凰編(1969年8月〜1970年9月 連載)

舞台は奈良時代。奈良の大仏が建立されようとしている、いろいろな対立のあった激動期。生きるとは何か? 死ぬとは何か? 自分の人生の意味はどこにあるのか? 非常に哲学的な問いが深く出されている物語。続きは動画でどうぞ!

生命編(1980年8月〜1980年12月 連載)

視聴率競争に追われるテレビプロデューサーがクローン人間をつくってハンティングをするという企画を考え、番組の人気回復をはかるという未来を描いたストーリー。クローン人間ができるかどうか科学的にわからなかった時代に執筆されています。

1997年にクローン羊のドリーがつくられ、哺乳動物でもクローンができると立証されました。2025年の今は、技術的には人間でもクローンがつくれるとされています。そしてクローンは一卵性双生児と同じなので、「クローンの何がいけないのか?」という科学者もいます。しかしクローンがなぜ倫理的にも生命哲学的にも許されないのか、手塚治虫はこの「生命編」で非常に明瞭に提示しています。そういう意味では本当に手塚治虫の慧眼は素晴らしい。

福岡伸一先生はなぜクローンが許されないか説明してくださいましたが、手塚治虫先生がどのように考えていたかは、ぜひ同展、そして漫画をご覧いただきたい。

『火の鳥』最大の謎に福岡伸一先生が挑む!

現代美術家 横尾忠則氏の作品、対談動画も!

「死とはいったいなんだろう? そして生命とは? この単純でしかも重大な問題は、人類が有史以来取り組んで、いまだに解決していないのだ。」これは手塚治虫先生が『火の鳥』「黎明編」の連載の最初に、読者にあてた文章の一部です。

手塚治虫先生は作家人生43年のうち35年もの間『火の鳥』を描き続けましたが、物語の結末について問われたとき、「死ぬときに描いてみせる」と言明し、作品は未完のまま終わりました。

「太陽編」は『火の鳥』最後の作品で(1986年1月〜1988年2月 連載)、本来ならこのあと「現代編」を描いて『火の鳥』は完結するはずでした。しかし「現代編」を描くことなく手塚治虫先生はお亡くなりになってしまった。最後はどのような絵を描くつもりだったのか、「火の鳥展」では福岡伸一先生の考察も楽しめます。

その考察は公式ガイドブックに詳しいのですが、「火の鳥展」のメインビジュアルにヒントがあります。これは手塚治虫先生が描いた絵で、火の鳥の足下にあるのは布に包まれた手塚治虫先生の遺体。蝶の蛹にも見えることから、“自分が死んでも自分の生命はそこで終わるのではなく、蛹から蝶が羽化するように次の命へと展開されていく”、そういうことを描きたかったのではないか、と福岡伸一先生は考えているそう。

そして、『火の鳥』の最後にはこんな絵が描かれたのでは? という福岡先生の想像イラストも展示、またそれについて現代美術家 横尾忠則氏との対談動画も観られます。

永遠の生命をもつことは幸せなのか? 生きること、死ぬことの意味とは何か? 手塚治虫先生のエネルギーに満ちた原画を見ながら、改めて自らに問う展覧会。

『手塚治虫「火の鳥」展 -火の鳥は、エントロピー増大と抗う動的平衡=宇宙生命の象徴-』は、2025年5月25日(日)まで東京シティビュー(六本木ヒルズ森タワー52階)で開催!

※手塚治虫先生の「塚」は旧字体が正式表記です。